Vuelvo por aquí, algunos lo echarían de menos y la mayoría no lo habrán ni pensado, me da un poco de rabia notar que pierdo el ritmo de algo que me había propuesto tirar hacia adelante tan convencido, pero como muy bien sabéis los que conocéis este deporte, el camino no siempre es lineal y a veces el tiempo y las prioridades cambian. Aún y así, siempre he dicho que éste es un deporte de cabezones metódicos y, aunque igual necesito ser algo más metódico para tener más constancia con el blog, a cabezón poca gente me gana, por lo que, mientras sigo trabajando en lo primero, lo segundo me hace querer volver a retomar aquellos posts que empecé a hacer hará ya un añito donde os iba explicando lo que ibamos haciendo a lo largo de la temporada, así como el razonamiento y la justificación interna que había detrás.

En uno de los primeros posts del año pasado hablaba de la VAM como el límite inferior de la reserva de velocidad anaeróbica (AnSR), concepto que se refiere a todo ése rango de intensidades insostenibles que se comprenden entre la velocidad aeróbica máxima de un atleta y la velocidad máxima de desplazamiento que éste mismo puede desarrollar. La obtención de éste rango de manera individualizada nos permitía identificar perfiles de diferentes atletas con el objetivo de identificar puntos fuertes y débiles sobre los que trabajar y desarrollar, así como datos interesantes para programar los siguientes entrenamientos.

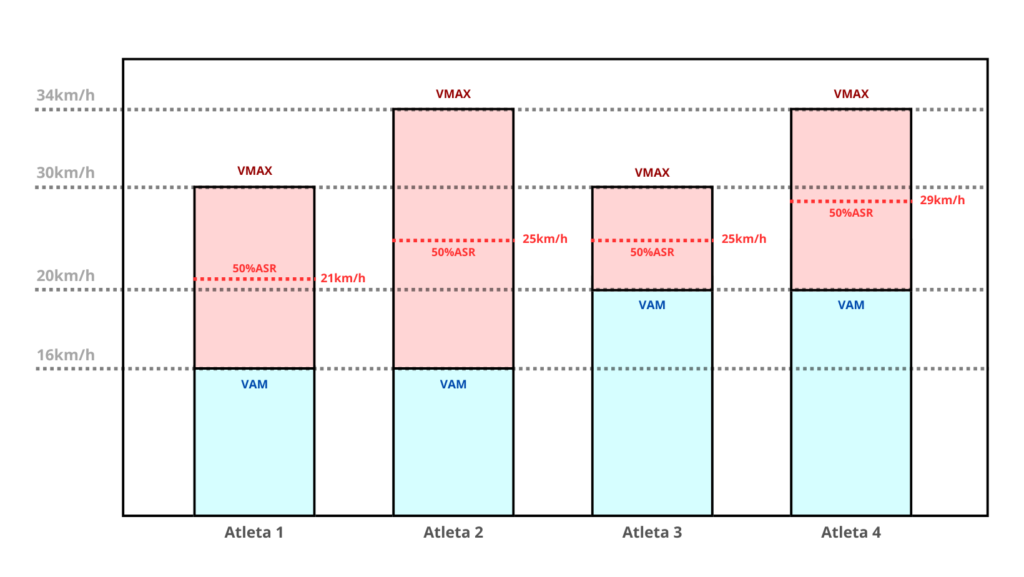

Para entender mejor éste concepto, podemos comparar cuatro atletas teóricas con diferentes reservas de velocidad anaeróbicas (Áreas rojas), caracterizadas por diferentes velocidades aerobicas máximas y diferentes velocidades máximas (Figura 1).

- En un primer caso, las atletas 1 y 2 son capaces de desarrollar la misma VAM de 16km/h, sin embargo, la atleta 1 presenta una VMAX de 30km/h mientras que la atleta 2 de 34km/h. De ésta manera, pese a ambas presentar la misma VAM, la diferencia en la VMAX de cada una provoca que, utilizando ambas el 50% de su reserva de velocidad anaeróbica, la atleta 2 desarrolle una velocidad de 25km/h contra los 21km/h de la atleta 1. Visto de otra manera, si ambas quieren correr un 400 en 60s (a 23,7 km/h), mientras que la atleta 1 tendrá que usar un 58% de su AnSR, la atleta 2 solo tendrá que emplear el 45% de la misma.

- Por otro lado, las atletas 2 y 3 presentan diferentes VAM y VMAX. En este caso, pese a la atleta 3 ser capaz de desarrollar una mejor VAM (20km/h vs 16km/h), la mejor VMAX de la atleta 2 (34km/h vs 30km/h) provoca que al 50% de su AnSR, ambas generen la misma velocidad (25km/h). Con el mismo ejemplo que anteriormente, pese a presentar diferentes VAM y VMAX, para correr en 60s el 400, ambas tendrán que emplear entre el 40 y el 45% de su AnSR.

- Por ultimo, si combinamos las características de las atletas 2 y 3 en una 4a atleta con la VMAX de la segunda (34km/h) y la VAM de la tercera (20km/h), ésta desarrollaria al 50% de su AnSR una velocidad de 29km/h y para correr un 400s en 60s unicamente tendria que emplear el 30% de su AnSR.

El concepto, modelo, método o llamarle como queráis, de la reserva de velocidad anaerobica (AnSR), propone programar las intensidades de carrera comprendidas entre éstos dos “limites” (VAM y VMAX) como % de AnSR con el objetivo de conseguir una mayor individualización, al tener en cuenta las dos variables en vez de únicamente una de ellas. Por ejemplo, en vez de programar 6×400 r:2′ al 110% de la VAM, programariamos 6×400 r:2′ al 20% de la AnSR. En éste caso, mientras que de la primera forma las atletas 3 y 4 tendrian que realizar el entreno al mismo ritmo, de la segunda forma, teniendo en cuenta la AnSR y, por lo tanto, la VMAX además de la VAM, la atleta 4 tendría que ir ligeramente más rápido.

Personalmente, cuando descubrí y empecé a entender este concepto, me pareció super lógico y interesante de llevar a la práctica, sin embargo, después de un tiempo de intentar aplicarlo, creo que, pese a que es un sitema muy práctico y real para identificar el perfil de cada atleta, no lo es tanto para usarlo como herramienta de programación de la intensidad de sesiones en las que trabajemos por encima de la VAM. Por un lado, si nuestro objetivo es trabajar por encima pero cerca de la VAM, realmente la VMAX no tiene demasiada relevancia y es mejor programar en relación a la misma VAM y, por otro lado, si queremos programar entrenamientos a intensidades más altas, és más práctico utilizar la relación individualizada de la intensidad máxima sostenible para cada duración, es decir, la velocidad máxima de cada distancia (VMD) para cada atleta. Ya os explicaré de donde y cómo saco ésto en otro post.

La questión es que, reflexionando éste pasado mes de agosto sobre éstos primeros meses de temporada en los que, como habitualmente, uno de los principales objetivos es desarrollar la base de potencia aeróbica, le estuve dando vueltas a que, pese a que el concepto de la AnSR puede no ser super práctico para trabajar por encima de la VAM, igual si que lo es si lo aplicamos igual, pero por debajo de la misma. Es decir, de la misma manera que el trabajo por encima de la VAM puede estar condicionado por ésta y por un limite superior (VMAX), el trabajo por debajo también lo deberia estar por el siguiente limite metabolico inferior, el umbral anaerobico (UA).

Si la VAM corresponde a la intensidad a la que la glucolisis aeróbica desarrolla su máxima potencia, la velocidad asociada al umbral anaeróbico (VUA), corresponde a la intensidad máxima a la cual la producción de lactato por la fibra muscular es igual a la capacidad de nuestro organismo de reutilizar el mismo, principalmente por otras fibras musculares con mayor capacidad oxidativa. De ésta manera, intensidades superiores al UA provocan un incremento exponencial de la concentración de lactato en el torrente sanguineo, al saturar la capacidad del propio tejido muscular de reutilizarlo. La máxima concentración de lactato en sangre que se considera sostenible y que se asocia al UA es de 4mmol/l.

Es decir, pese a que consideramos la VAM como “limite” inferior de la AnSR, realmente, a nivel fisiológico, es a partir de la velocidad asociada al UA desde donde la intensidad empieza a ser realmente insostenible. Pero independientemente de ésto, la gracia de ésto es que, de la misma manera que dos atletas con la misma VAM pueden tener diferentes VMAX, éstos dos también pueden presentar diferentes VUA, lo que podría afectar considerablemente a la individualización de las sesiones de entrenamiento que se realicen a intensidades comprendidas entre éstos dos “limites”, abanico que podríamos llamar reserva de velocidad aerobica (AeSR).

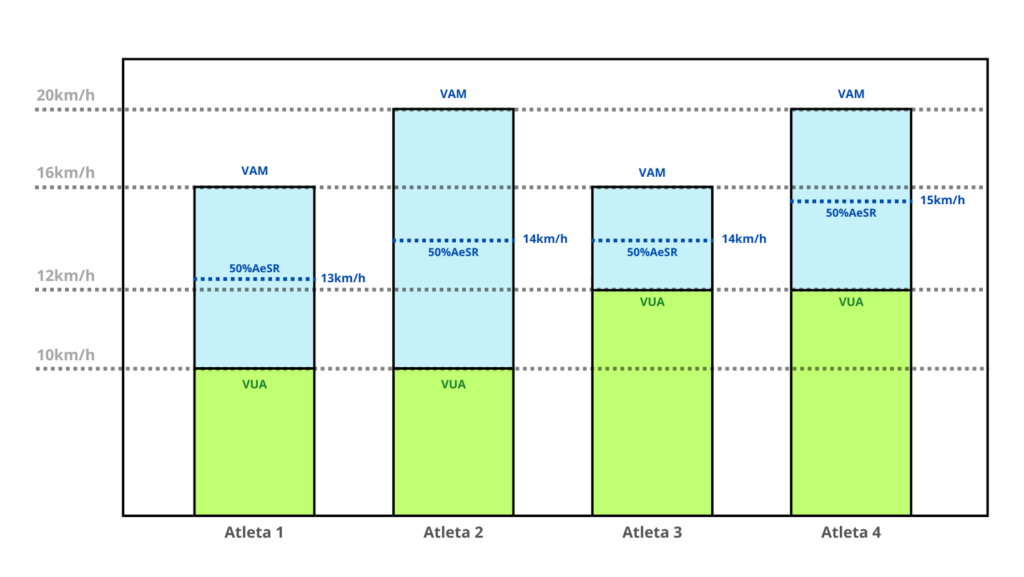

Podríamos aplicar entonces la misma interpretación que hemos hecho anteriormente con nuestras 4 atletas teoricas, pero utilizando ahora éstos dos límites inferiores (VAM y VUA, Figura 2), para explicar que; pese a que dos atletas pueden presentar la misma VAM, la VUA de cada una (y viceversa) condicionará el abanico de intensidades comprendidas dentro de la AeSR y, probablemente en mayor medida en éste caso dada la mayor dependencia entre ambos límites, la programación de intensidades de entrenamientos cuyo objetivo es desarrollar la VAM mediante intensidades inferiores a la misma.

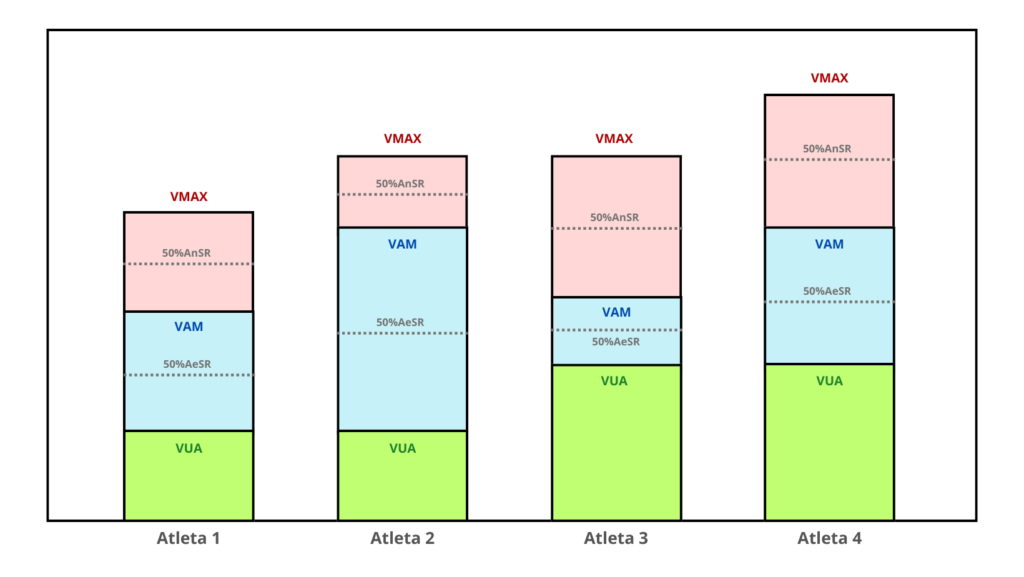

Finalmente, combinando la AeSR y la AnSR, podemos obtener un perfil de cada atleta que describe las características del mismo dentro de todo el espectro de intensidades fisiologicamente insostenibles, desde la VUA a la VMAX pasando por la VAM y las respectivas AeSR y AnSR. (Figura 3)

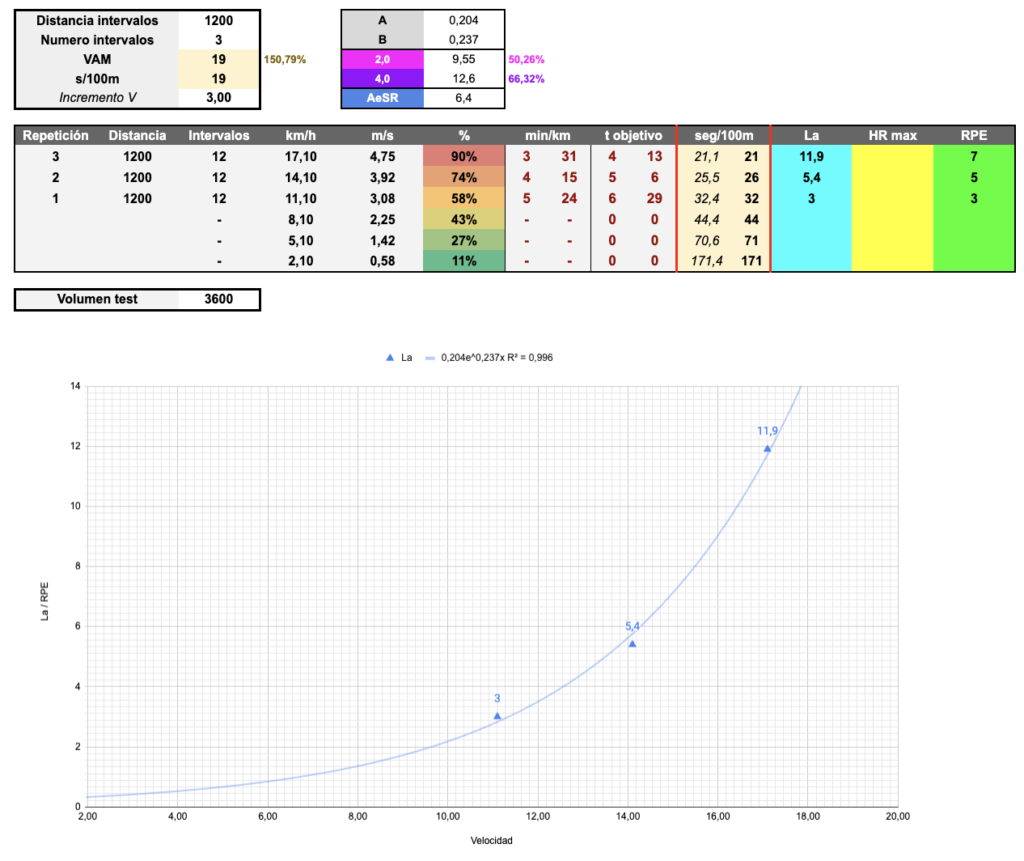

Respecto a la obtención de éste nuevo umbral (VUA), de la misma manera que la VMAX y la VAM se pueden obtener mediante unos tests de los que ya hemos hablado en posts anteriores, en este caso necesitaremos hacer un test incremental con tomas de lactato.

En nuestro caso, 3 dias después de hacer el test de la VAM, hicimos un protocolo consistente en 3 series de 1200m al 50%, 70% y 90% de la VAM obtenida en el test previo. Con tomas de lactato al final de cada serie con el objetivo de identificar el ritmo asociado a una concentración en sangre de 4mmol/l. (Figura 4)

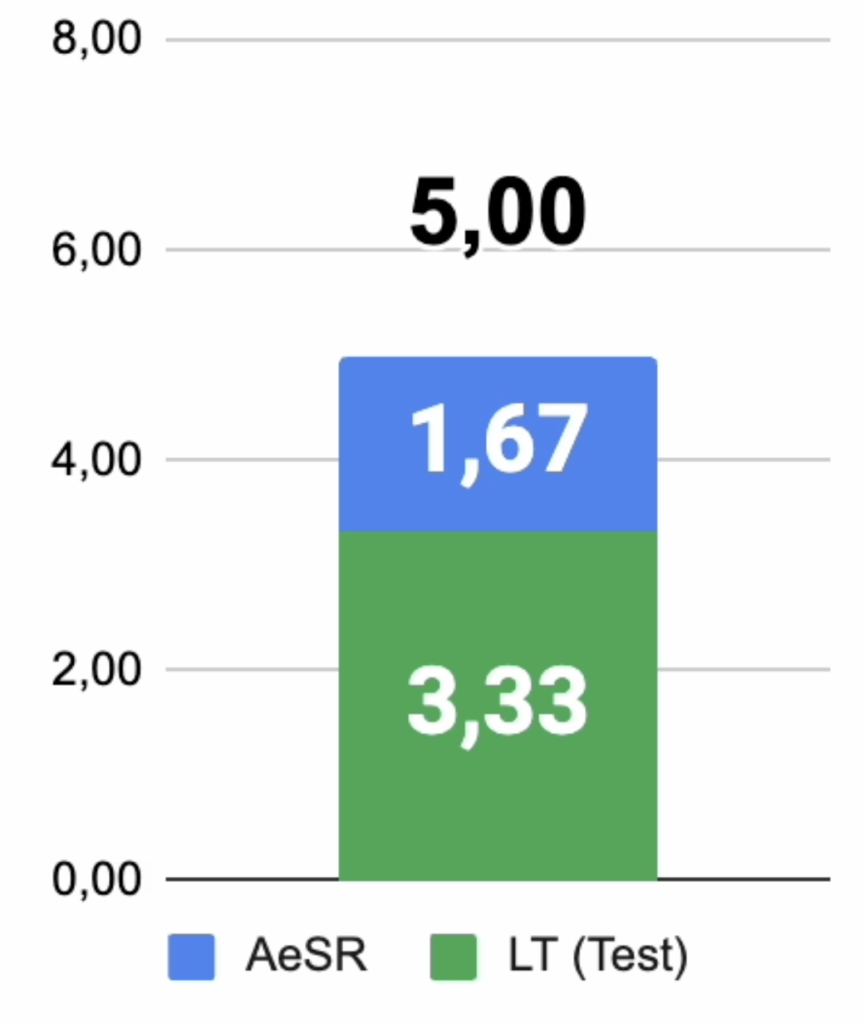

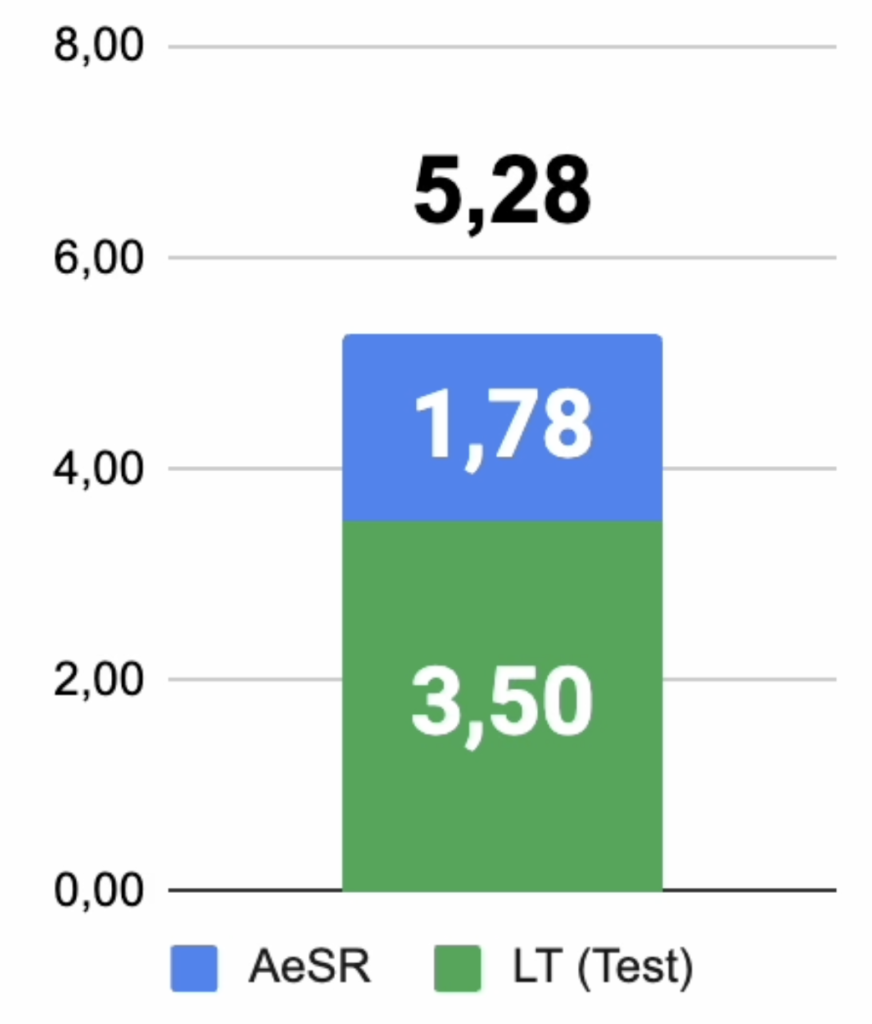

Figuras 5-8: Resultados reales de las reservas de velocidades aerobicas de diferentes atletas del grupo en base a sus respectivas VAM y VUA.

Con éstos datos, por primera vez ésta temporada, estamos trabajando las sesiones orientadas al desarrollo de la potencia aerobica más extensiva mediante el uso del % de reserva de velocidad aerobica de cada atleta, lo que a diferencia del % de AnSR, la verdad es que si que nos está funcionando muy bien para individualizar mucho más las intensidades de trabajo en relación al objetivo de este tipo de sesiones.

2x(3/4)x600 r:60″-120″ @30%AeSR

Espero que os haya interesado este primer post de vuelta por aqui! Espero volver a coger algo el ritmo y al menos subir uno del estilo al mes! Nos vemos por las pistas!

QUIM 🙂